水戸天狗党筑波勢の戦いの経過と末期ついて、明治時代に作家・横瀬夜雨(よこせやう)が『雪明り』(書物展望社)で描写している。

横瀬夜雨は1878(明治11年)1月1日、茨城県真壁郡横根村(現・下妻市)に生まれた。本名・虎寿(とらじゅ)。別号に利根丸、宝湖。幼時、くる病に冒されて生涯苦しんだ。『文庫』に民謡調の詩を発表し、1905年詩集『花守』を刊行して、浪漫的な色彩で人気を博し、1907年河井酔茗主催の詩草社に参加した。昭和期には幕末・明治初期の歴史について研究した。1934年、急性肺炎により56歳で死去した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

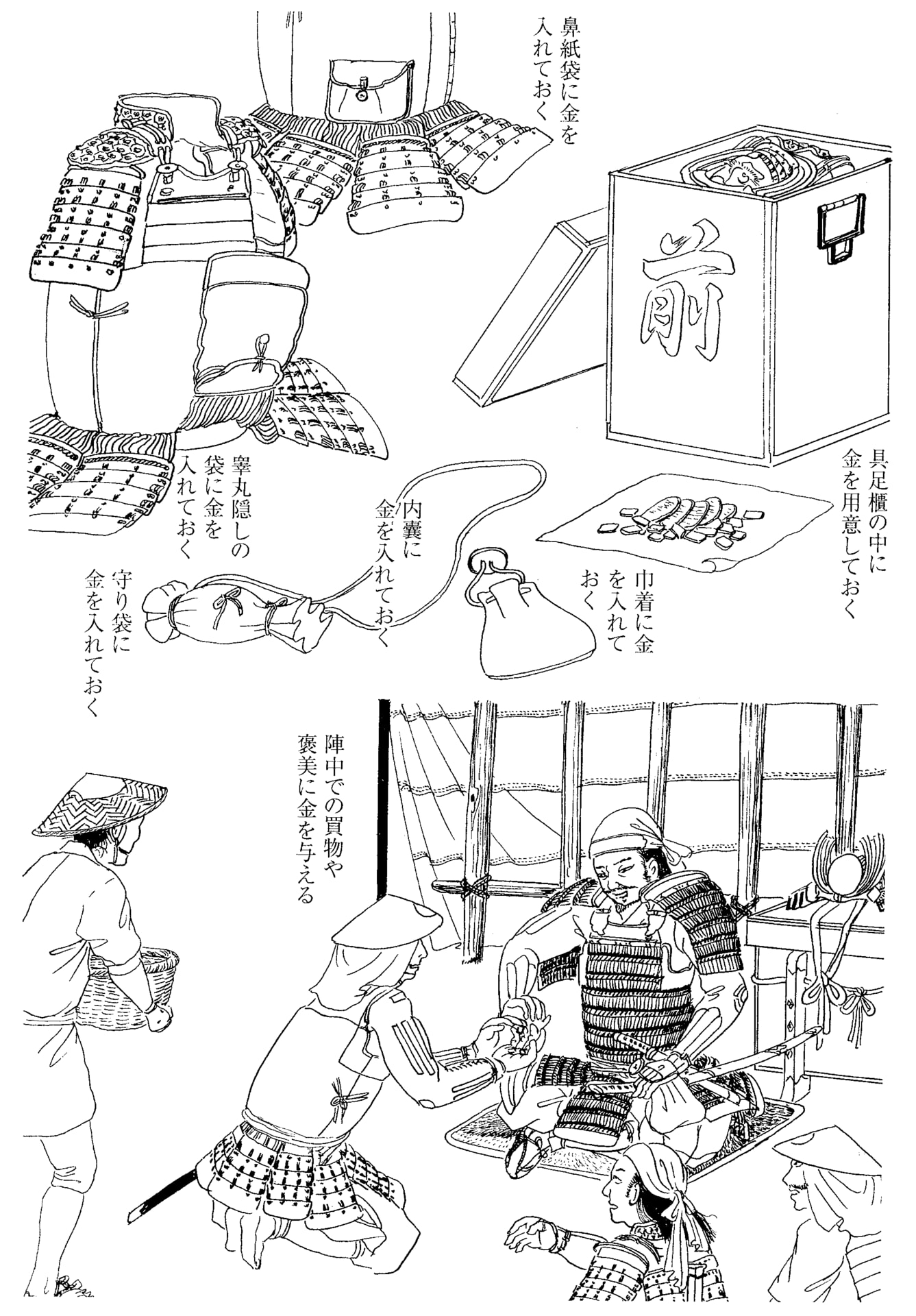

戦場から避難する時の庶民の知恵

戦場となる土地では田畑を荒され、家屋敷内の物資を奪われ、建物は壊され焼かれ、時には捕虜にされたり殺傷の憂き目に遭う。そのため戦が始まればいち早く戦場以外の土地や山に避難するが、家財・衣服等は急場にはなかなか持って行けない。そこで応急の処置として土中に埋めて、敵にわからないようにして逃げた。

家の床下や上間に埋めると、放火されたときに火熱で役に立たなくなるから、大切なものは殆んど屋外の木蔭に埋めるのが常識であった。こうした避難民の侵略者に対する唯一の復讐は井戸に人糞を投人することで、この井戸水を使えば痢病にかかる。だから兵は敵地の井戸水は飲まず、「川水を飲むべいぞ、それも国が変れば、水があたるもんだ」と警戒するが、川水だって大小便や屍骸が流れて不潔である。

![]()

焼働(やきばたら)き

敵陣や敵城を攻める時、その付近の村落・街屋(まちや)が邪魔であった り、敵の防禦拠点になる恐れのある時、ここを焼火させることを焼働きといった。暗い夜に不意の放火で、将士に狼狽不安を与え、それに乗じて一挙に敵を減ぼすことが狙いであったから、戦術としてしばしば用いられた。その一方、敗軍が自滅する時に自ら火を放って灰燼の中で亡ぶこともあった。しかし一番迷惑するのは民衆で、戦閾員でもないのに延焼して家を焼かれて被害を蒙った。

![]()

笹間良彦著「図説日本戦陣作法辞典」柏書房 2000年

以下、『雪明り』に描かれた水戸天狗党の戦いと末期である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

血盟団、五・一五事件の公判の初められようとする頃、筑波天狗党の遺族は山上に集まって七十年祭を挙行した。警察がやかましかったので、來会者は40人に過ぎず、天狗塚はいくつあるだろうという話が出た。

当時囚へられた天狗は、例外なしに各部落の馬捨場で首を刎ねられている。正五位飯田軍造、天狗軍中強豪を以て聞えた木戸の軍造も、下妻の町外れで死骸を張付にかけられ、馬骨とおなじ穴に埋められている。

押借と放火と殺傷とで遠近を脅かしてから、尊王攘夷は名ばかりに取られ、逃げる者は出ても、加はる者は無く、若年寄田沼玄蕃頭を目代として、十二諸侯(松平下総守鳥居丹波守、水野日向守、松平右京亮、土屋采女正、細川玄蕃頭、松平播磨守、堀内藏頭、井上伊豫守、松平周防守、丹羽左京太夫、板倉内膳正)の兵およそ1万3千人がひしひしと筑波をとり卷いた。

藤田小四郎らは7月、筑波を下った・・・・・

![]()

筑波山神社のロータリ-石段上

7月藤田小四郎等まず山を下り、西岡邦之介等水戸に縁なき浪士は8月山を去った。

藤田等は10月那珂湊を脱して下野に入り、上野信濃を経て、飛騨より越前に越え、木の芽峠の雪に阻まれて、一行800人加賀藩の手に落ちた。東山道百里を無人の境を行くが如く押し通ったが、所在に残した天狗塚は、探しようが無い。奮戰もつとも努めて今なお勇名を信濃路にうたはるる赤入道は誰だったか、赤入道の首は何処に埋められたか亦知るよしもない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

兵の乱暴狼藉

戦においてはとにかく勝つことが目的であるから、数を多くするために家の子郎党や領内の農民を集める時には乱暴狼雑も働くような暴力専門のあぶれ者をも動員することがある。いわゆる悪党と言われる連中で、山賊・海賊・追落し(追剥・劫掠)を行なう輩である。勝つことに手段を選ばぬ場合には主将が彼等を利用したし、彼等も戦場での殺戮という最大の悪業を許された状態の中で、あらゆる悪業を黙認されるのを良いことに暴れまわった。

もし規律を厳しくすれば、敵方に寝返って逆に不利となるから、勝つために許容せざるを得なかった。戦いによって戦場およびその付近や街道筋の住民に危難が及ぶのは当然であるが、こうした無頼の者の行為によって更に無辜の人に害を及ぼし、寺杜に乱入して仏像・神像を破却し建物を焼失させた。

![]()

笹間良彦著「図説日本戦陣作法辞典」柏書房 2000年

私の語ろうとするのは、元治元年8月23日筑波に見切をつけて山を下り、潮來鹿島に押し渡った天狗党の始末である。勝に乘じた幕府が常陸下総の農兵を挙げて、これを狩り、これを鏖にして、所在に築いた天狗塚の由來である。

水戸領でも天狗は同じ手段を用いたろうと思う。筑波の根まはりでは一ヶ村に一人位づつの物持に差紙をつけて、山へ呼びつけ、「横浜征伐に先掛致しくれと申す訳にはこれ無く此(この)方共身命を拠ちて征伐致候間、かはりに其方共二枚着る着物も一枚着て、金子用立てよ」といひつける。いやとはいえない。出張して來るのは少し荒っぽい。

「27日高橋上総大將にて2、30人石下(いしげ)村へ參り、ひの屋竹村茂右衛門方へ入込、土藏を改め、300百俵有之、100俵は飯米に残し200百俵献納すべき旨申聞、それより鈴木平右衛門方へ參り候處、主人留守にて分り兼候趣申立、手代並妻女を縛りあげ大道にひき据ゑ放火すべく、鉄砲の火繩にて古傘10本ばかりとり寄せ火をふきつけ、今にも焼棄になるべき樣子に驚き、300両献納。」焼かれようとした鈴木氏は今町長、現主は私の従弟に当たる。

高橋上総は前に私の家に居たことあり、筑波の近間(ちかま)では何村の誰が金持か位は知っていたので、出かけて來たのであろう。下総國沼森八幡の別當だつたが、素行はよくなかつた。鬼怒川西の川尻では中山忠藏方におし入り拔身を下げてこは談判中、壬生の勢が來ると聞いては、曳いて來た馬にも乘らずにころびころび長塚の渡しまで來ると船が無い。うしろには聲(とき)、前は川。夕暗迫る河原の上を犬のように這って脱れた。壬生鳥居氏の手兵は閧の天狗のにがてだった。

鯉淵(こひぶち)勢には一度も勝てなかった天狗だが、壬生にも始終痛めつけられた。

徴発され強奪された金額は、酒井清兵衛の1400両を最とし、酒井長右衛門の700両、五木田利兵衛の270両、横瀬忠右衛門の200両等等、山南山北、凡そ名ある豪農富商にしていたぶられざるはなく、殊に酒井氏は邸宅まで灰にされて、また起つ能はず、今は家人のありかを知る者すら無い。

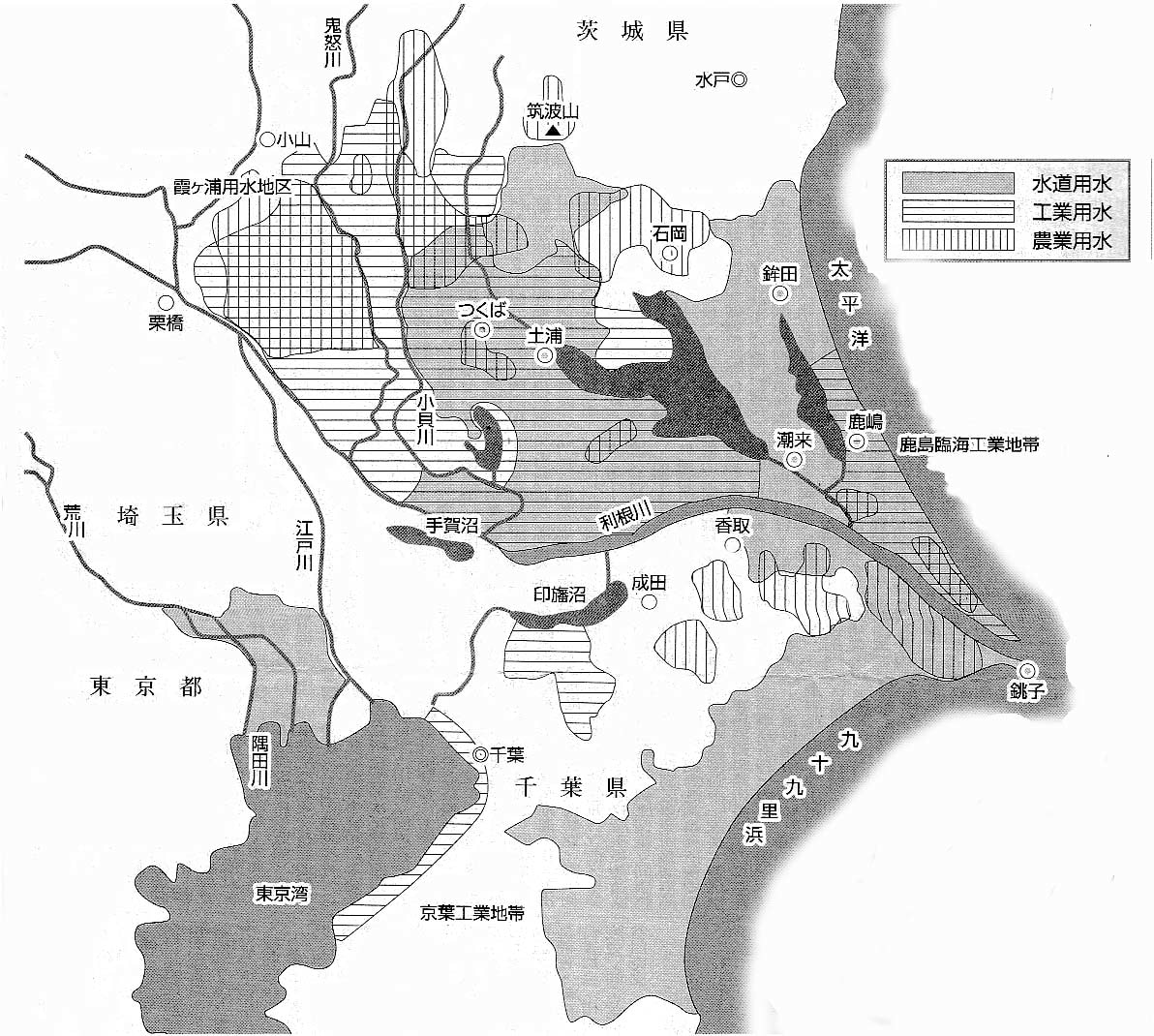

筑波軍の金策は6月末から、野火の燃えるやうに廣がって行った。筑波近くは勿論、下総は豊田、岡田、相馬、埴生の各郡から、常陸は土浦、石岡、鹿島、行方から、飛んで佐原銚子の邊まで、村村(むらむら)、町町(まちまち)、土地によりては同じ村の同じ人に、二所から呼出しのかかることあり。信(し)太郎木原へ、吉田と名のって乘込んだ天狗は2000両ほど掻き集めた処へ、水戸領田伏の浪人宿から呼出しあり、吉田は似せ者と分った。似せ天か本天かわからぬやつにまで引ったくられるのだからいい面の皮だ。天狗の中で一番暴(あば)れたのは田中愿藏だ。

田中は太平山からの帰りに、6月6日栃木を通りかかって、戸田家の陣屋へ壱万五千両の借用を申込、金が無ければ武器を出せと談じたが、流石にきかれず。田中は油樽を割りて火を30数ヶ所に放ち、野州第一の町を灰にした。

結城を脅かしては町かどに小麥藁、朝鮮からを積みあげ、家老水野主馬を人質にとって筑波へ戻った。6月21日には眞鍋を焼いて、「眞なべ丸やけまつかんだの唄」を残した。一行200人、同じ紫のつつぽをはおっていた。

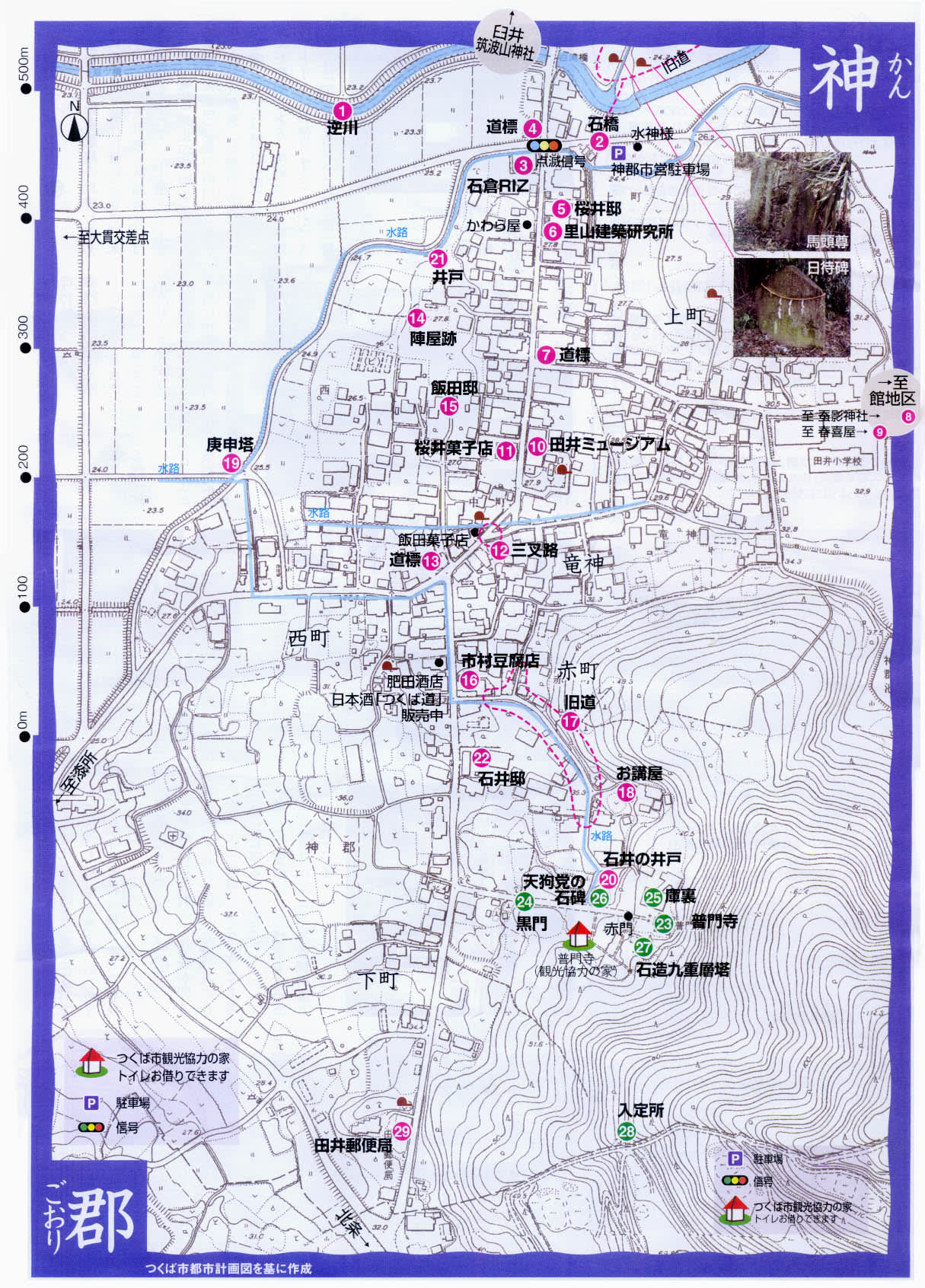

田中愿藏隊が占拠した つくば市神郡の普門寺

普門寺は常陸の豪族小田氏の祈願寺である。

![]()

【関連記事】 国指定史跡「小田城跡」と周辺の遺跡

二

田中愿藏は6月25日には那珂郡野口村にいたが、土兵に追はれて寶憧院に入り、また追はれて宍戸に逃げ、8月1日土師村に闖入して放火し、15日小吹平須を掠め、鯉淵勢に遭(あ)ひて秋葉に逃れた。鯉淵勢は田中の狼藉を防ぐために組織した鯉淵村の自衛団で、無頼漢の多い村だけに極めて強く、流石の田中も何べんとなく敗けた。初めは誰大將といふでもなかったが、9月の末には湊で勇三軍に冠たりといふ働をしたので、別手組多賀谷外記が頭取を命ぜられた。

以書附申進候爰許其後指たる義は無之候得共去朔日府中勢田中愿藏は多人数繰出候由鯉淵村より注進有之土師村地内に於て田中勢と右村近郷御領地村々の百姓共と多人数打合双方即死手負人出來田中勢土師村放火家数二十軒及焼失

結束すれば百姓も役に立つ。重たい鎧を着かざったさむらひ共よりは強いことが分って真剣にあらがふ氣になったらしい。

太田市中警衛のため当村百姓共1000人許手分入口入口を固め候處人足の者共申合問屋雄介宅を初め10軒余押込道具畳建物に至る迄悉く打破右10軒の者は野口館小菅館に籠り居候者共(注、天狗を指す) 先日中金子押掠の節手引致し候者の由

去月晦日額田三郷の者共大勢申合竹槍を携へ同村百姓彌兵次宅へ踏込及乱暴居宅及所持の板倉打破役人下知をも不相用 加合村の者共荷担いたし落合村庄屋周吾宅へも仕掛同樣の仕業に及

去朔日朝六頃大宮に而早鐘を搗百姓大勢集り大宮彌三郎を打破夫より鷹巣村神宮を打破二手に分れ一手は八田村庄屋を打破東野村庄屋綿引勘兵衛同所神官 ●(土へん(鹵/皿)、鹽の俗字、192-8) 子村大貫新介門井村神職大越伊豫小瀬村庄屋井樋政之亟那珂村長山伊介野口平諸澤健之介野口村長役關澤源兵衛夫より長倉へ赴候との風聞

文献歴々。天狗がようやく足もとを見透かされ初めたあかしである。庄屋の打こはしは天狗の宿をしたせいであらう。神官がやっけられているのは天狗党に加はった神職の多いことを暗示する。

河内郡(今稻敷)の各村では、天狗が押借に來れば、駒塚昆沙門堂の鐘をついて、竹槍鉄砲で征伐することを申合せたが、福田村名主金藏方へ金策に來た天狗は、かくと聞いて安中へ逃げ出した。皆は其後へ押込んで金藏方居宅文庫藏酒倉等を灰にし、金藏の逃げ込んだ徳龍寺まで焼いた。

筑波山集屯の賊徒共悉御誅伐可有之旨其筋より御達に付村々に於ても其旨相心得賊徒共金銀押借に罷越候はば勿論潜伏又は徘徊致候はば竹槍其他得物を以無二念打殺可申候依て一村限り小前末々迄相互に申合置賊徒共へ同意内通致候者候はば假令親類懇意たり共聊無容赦取押最寄同村先へ早々可申出若見遁置追て相知候に於ては嚴重取糺候條難有差心得組合限申合萬行屆候樣大小惣代並寄場役人共精々世話可致

八月十八日 關東御取締

筑波の天狗が散り初めたので、百姓の手を借りて押へよう。天狗と見たら二念無く打殺せといふのだ。あぶなくて仕方がない。のみならず壬生藩の軍令には、天狗打取候はば身に附候品々被下之とあり、もっともこんな軍令がなかったとしても、分捕らずにおく正直者もあるまい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

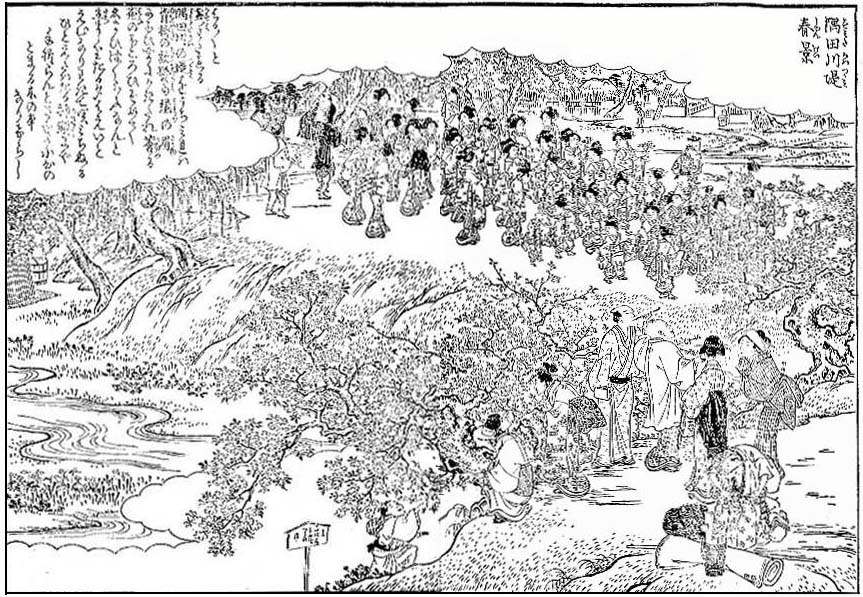

戦場荒らし

戦場となる地域では、その被害を避けるために庶民は皆避難する。合戦が終って軍がその地に滞陣すれば、兵士たちは戦場掃除と称して、戦場の死傷者を片付けたり、武器・武具を戦利品として取り上げる。

しかし勝った方が追撃戦に移って、戦場が移動すると、避難していた庶民も、戻って来るが、彼らはその被害の埋め合わせ、戦場の死傷者から金銭・武器・武具類を奪い、それぞれの専門の商人・職人に売って、損害の理め合わせとする。

合戦場になった土地で一方が敗けたことが伝わると、その噂はあっという間に土民の間に拡がって、受けた被害の復讐にたちまち武装して落人狩を行なった。

![]()

落人狩

戦に敗けて戦場より逃走する武者を待ち構えていて、殺傷したり、身ぐるみ剥いだりする敵方の雑兵や、庶民・農民の行為をいう。元和元年(1615)の大坂夏の陣の折、徳川方より「落人改」の令が公布され、大坂方の残党に対する追捕取締が厳しかったが、大抵勝者方が敗者とその一族・家族を追捕した。しかしこのほかに一方が破れたのを知ると、戦った敵だけでなく、土民、時には僧兵までもが落武者一行を襲撃した。

![]()

笹間良彦著「図説日本戦陣作法辞典」柏書房 2000年

三

天狗狩の中で哀れを止めたのは西岡邦之助等の客分だった。元來諸国から馳せ參じた有志で、水戸の内紛に腕貸する程馬鹿ではないから、藤田等が筑波を去つた後1月近く山にゐた。8月22日壬生勢に追はれて、鹿島に入つたが、佐倉棚倉の兵と神保山城守に追ひ廻され、10人20人づつ毎日のように殺され、霞ヶ浦のまはりを逃げ歩き、元いた筑波の西まで落ちのびながら、落ち切れず、所在の部落に天狗塚を残して全滅した。

神保山城守は下妻では天狗に焼打されて逃れ去った大將だが、湊の包囲戰では手兵を失ひながら一歩も引かず、近習二三人と床几に凭りて陣地を守った旗下だ。

8月18日、上野の人千種太郎、鬼澤幸介、眞家(まい)の眞家源左衛門にまず殺された。白縮緬筒袖胴着、小柳萬節襠高袴、琉球立縞帶、黄八丈脚半、紺足袋、白羽二重下帶、白縮緬鉢卷、太刀拵熊毛尻鞘かけ、短刀。

金子は一朱銀一分二朱を持つていた。大將分のふところにしては。

四

次いで力丸(りきまる)君次、瓦谷(かはらや)にて捕へらる。千種は500人がかりで殺したが、力丸は何人がかりで捕へたか。「国のため捨る命はをしまねど路の葎となるぞ悲しき」「寥々月色斷頭場」の絶命の辞を残ししたのを見ると、月下に斬ったものらしい。

「筑波山下柿岡53ヶ村の百姓共鉄砲槍を持ち染谷村鬼越山へ屯集山上にて毎夜篝をたき罷在山上へ陣取候樣子中々一揆原の振舞とは相見不申專風聞」千種太郎を仕留めたので、意氣衝天の勢で、山上に旗さし物をひるがへしたのだ。が天狗は一人も山にいなかった。

8月29日よりは捕へらるる者、殺さるる者、獄死する者、数ふるに暇なく、9月1日には西岡邦之助、昌木晴雄、水野主馬、高橋上總、伊藤益良等小川を逃げて鹿島に行き、黒澤八郎、川又茂七郎、櫻山三郎、熊谷精一郎、林庄七郎、渡邊剛藏等と合した。みな筑波の客將である。

9月3日、棚倉の兵迫り來り、佐倉、宇都宮、麻生、小見川其他幕府直属の兵続々來り会し、船亦奪はる。6日西岡等400人は大船戸から田船はんきりに乘りて延方にのがれ出た。この間水路七八町に足らず、泳いでも渡り得る程だつたが、追討軍に連絡が無かったので、うまうまと脱出した。

400人は霞ヶ浦を横断する船が無いので、岸伝えに敵地を踏まねばならず、鼎の軽重はすでに問はれている。6日から7日8日9日と、鹿島行方2郡の農民は残党を狩り立つる犬となつて、詰り詰りへ槍を入れ鉄砲を打込み、いやしくも生けるは捕へて、下生村石橋の杭打場にて斬殺し、首は悉く野捨にした。

400人の内、川俣茂七郎等80人はおくれて鹿島を出たが、海陸すでに道なく、或は水に入りて死し、或は自刄し、運のいい者だけが潮來にのがれた。

7日朝五、行方の船子(ふなこ)村へ逃げこんだ11人は、忠兵衞といふ百姓を脅迫して五丁田から田舟(たぶね)を出させ、霞ヶ浦も三又近くのがれた処へ、小笠原某小舟数艘にて追いかけ、鉄砲をぶちかけた。11人はまず忠兵衛を切殺して後水に入る者9人、甲冑の士2人は舟に残りて刺し違いちがひて果てた。ほのぼのと明け渡る湖上の悲劇である。映画にもって來いの場面ではないか。

8日、あと一足で下野に入ろうとする処で、片倉を燒いた伊藤益良は〇(土へん+(鹵/皿)、鹽の俗字、197-1) 子に至りて自殺し、川俣茂七郎は朝房山から大橋に逃げ、土兵に迫られて戰ひ死し、残党40人羽衣に入りて悉く土民の手に落ちた。

水野主馬はもと結城藩老、天狗の携ふる所となれる者、土浦より結城を志し、行々土兵に苦しめられつつ、10夜九つ時、猿島郡新和田にて捕へらる。7日府中にて左の腕を傷つけ、9日には左の顎を槍で刺されたといふ。今一あしで結城へ入れたのだ。水海道で斬られた。年25。白面の貴公子、秋冷の林中に夜をあかしかねて、如何ばかり長嘆したろうと思ふとあはれである。

腰ぬけ林と呼ばれた薩摩の林庄七郎は谷田部で捕へられた。梅村眞一郎は島原藩士、其友伊藤益良の死を聞き、潮來にひきかへして自殺した。古の風になしてよ大みいつふるひて今の乱れたる世を。

8日大山崎と申所へ浪人2人上陸1人無刀にて船頭の裝をなし人家有之処へ出かく金鼓のあひづにて村々百姓共駈集り捕へ申候1人山上に居候由山を卷候處此浪人年19計支度も相應襷をかけ数人を相手に防ぎ戦い中々手利云々終槍にて刺殺申候大將らしき身なりの由に候

水海道から鬼怒川すりあひの渡しを西へ越えた21人は、飯沼の弘經寺へ押入、古間木(ふるまぎ)へ通り、倉持の杉山を經て鴻山で二手に別れ、11人は芦ヶ谷を焼いて平塚に移り、又々放火、沼を渡つてから行方不明となった。一組は国生に出たが、亦林中に沒し去つた。

昨9日昼頃火急の義にて手配不行屆旁漸く一人突殺申候門前を通行致候浪賊10人位山林へ逃込候を村々人足繰出し山搜し致候得共見當り不申昨10日沓掛辺より沼縁不殘村人足罷出山林を押し清水頭と申山にて1人突留昨日小堤にて7人生捕稻尾にて1人突殺し當村にて2人突殺し蛇池にて1人生捕逆井村にて1人突留仁連村にて1人生捕都合14人御地の振合に引比候而はまだまだ愚かの事に候

右書面認候内又々一人召捕候

突留突殺しが大概竹槍である。嘗って民間の財物を強奪し、又筑波山集屯の党に加はりし者は、允許を待たずして死罪に処すべしとの命令だから、見ず知らずの旅人や、道具の新らしい棒天振などは、容赦なく斬られ殺されている。

五

西岡邦之介は鉾田から小川に脱したが、9月7日雨に遭ひて夜鶴田の原に宿つた者は60人に足らなかった。8日府中の城下を焼いて、栗原越にかかった時、土浦藩士に要撃せられ死する者12人。酒丸に到りて5人、刈間にて2人。

酒丸安樂寺境内裏の笹山にて緋毛氈敷2人自害1人は宇都宮左衛門 傍に肩先鉄砲受候者1人居候を生捕斬首

宇都宮は紫緘の革の鎧陣羽織を着其上ござ着て打たれ申候大小一腰金子二十兩有之

西岡自殺鎧傍に捨あり金銀糸にて縫候もの着用外3人亦綸子金銀の縫也

栗原にてきり取候12の首は俵に詰め馬につけ土浦へ送申候

話続々、ひろうに堪へぬ。

西岡宇都宮等の遺骸は安樂寺に葬つたらしい。栗原越で死んだ12人は今でも「天狗塚」として残っている。槍原の金もちの爺さんが天狗來ると聞いて槍を担いで往來へ飛出したところを、いきなり斬り倒された。

村の人達は笑止がって天狗塚へ花を捧ぐる人もなかったが、去る大演習の年、陛下栗原をお通りになるといふので、塚を改め築いて、はじめて「天狗塚」の高札をかかげた。改葬した時、拾ひ出した骨は19人分あつたといふ。素人ばかりでしらべたのであらうから信否は保留したい。若しかしたら古い塚か墓の中へ12人を投げこんだのではあるまいか。

宇都宮左衛門は戸田彈正ともいった。宇都宮藩主戸田侯の一族で、水野主馬同樣人質としてとりこめられていたのだとも伝える。とにかく筑波客將の末路は俵に首を詰めた悲劇が大團圓である。

珂北を荒し廻って、鯉淵農兵に狩り立てられ、逃げて八溝山中に入った田中愿藏の一隊は、食物のありよう筈はないから、1人2人と山を下りて捕へられ、愿藏亦捕へられた。女の着物を着ていた。部下60人、中には13、14の少年もいた。後手に縛られたまま倉へ押籠められ、水もめしもくれず。ひよろひよろになるのを待って斬った。磐城國塙での事だ。

愿藏は辞世を書く間手を緩めてくれと願ったが、きかれない。よんどころなく筆を口にくはへて絶命の辞を残した。愿藏等60人を斬った男は死體を懇ろに葬ってささやかな石を建てた。二三年前、史蹟保存の意味で其事を書いて大きな石を建てた特志の人がある。名は金澤春友。

私の知る限りでは天狗は例外なしに馬捨場へ捨てられている。棺も無く槨も無い。大勢だと大きな穴を掘って、蓆に卷いたままの尸を転がしこんだ。

死囚の罪人はひとり天狗といはず、すべて馬捨場へ埋めたものらしい。私は幼時母と車で下妻の石堂を通ったことあり、塔婆二三本倒れたのもあり、かしいだのもあった。あすこには木戸の軍藏が埋められているんだよと教へられた。石堂は馬捨場である。下妻で斬った天狗の遺骸は皆此処に残っている筈だ。荒草離々、虫、秋に啼いてさびしき霊をなぐさめるであろう。

田中愿藏隊陣営跡の碑(普門寺の赤門前) ![]()

【関連記事】

「つくば道」の神郡と普門寺の水戸天狗党の碑

*

*